Policitemia vera

Policitemia vera: cos'è e come si manifesta questa patologia

| Aphrodite's Ascites [Explicit] Prezzo: in offerta su Amazon a: 3,49€ |

Policitemia vera: la causa è una mutazione genetica

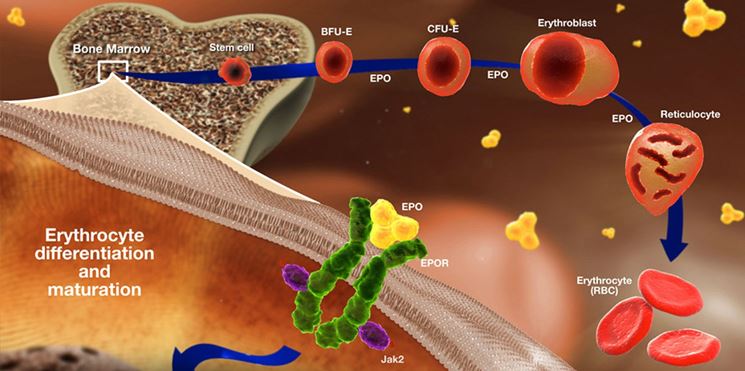

Fino a qualche decennio fa le cause della policitemia vera sono rimaste completamente nell'ombra. Solo nel 2005 è stata individuata una correlazione tra l'insorgenza della malattia e una mutazione genetica a carico del gene JAK2, espresso nelle cellule staminali del midollo osseo e responsabile del meccanismo che regola il numero di cellule sanguigne prodotte. Negli individui sani, tale meccanismo è perfettamente controllato poiché il gene JAK2 viene attivato solo nel caso in cui vi sia effettiva necessità di produzione delle cellule del sangue. Nei soggetti affetti da policitemia vera, invece, la mutazione genetica a carico di JAK2 fa in modo che il gene non venga mai disattivato e questo porta alla crescita e alla proliferazione incontrollate delle cellule del sangue.

Fino a qualche decennio fa le cause della policitemia vera sono rimaste completamente nell'ombra. Solo nel 2005 è stata individuata una correlazione tra l'insorgenza della malattia e una mutazione genetica a carico del gene JAK2, espresso nelle cellule staminali del midollo osseo e responsabile del meccanismo che regola il numero di cellule sanguigne prodotte. Negli individui sani, tale meccanismo è perfettamente controllato poiché il gene JAK2 viene attivato solo nel caso in cui vi sia effettiva necessità di produzione delle cellule del sangue. Nei soggetti affetti da policitemia vera, invece, la mutazione genetica a carico di JAK2 fa in modo che il gene non venga mai disattivato e questo porta alla crescita e alla proliferazione incontrollate delle cellule del sangue.

-

Vertebre sacrali

Le vertebre sacrali sono quelle che costituiscono la parte finale della spina dorsale, che si trova in basso, collegata al bacino. Le cosiddette vertebre sacrali sono cinque, fuse insieme a formare il...

Le vertebre sacrali sono quelle che costituiscono la parte finale della spina dorsale, che si trova in basso, collegata al bacino. Le cosiddette vertebre sacrali sono cinque, fuse insieme a formare il... -

Rmn cervicale

La rnm cervicale, acronimo di risonanza magnetica nucleare, è una tecnica di diagnosi non invasiva eseguita al rachide per visualizzare e verificare il buono stato delle parti molli della nuca, dei di...

La rnm cervicale, acronimo di risonanza magnetica nucleare, è una tecnica di diagnosi non invasiva eseguita al rachide per visualizzare e verificare il buono stato delle parti molli della nuca, dei di... -

Siringomielia

La siringomielia provoca l’insensibilità al dolore e al calore, invalida il processo di deglutizione ed inoltre provoca disturbi al sistema muscolare. Altri sintomi sono dolore localizzato e indolenzi...

La siringomielia provoca l’insensibilità al dolore e al calore, invalida il processo di deglutizione ed inoltre provoca disturbi al sistema muscolare. Altri sintomi sono dolore localizzato e indolenzi... -

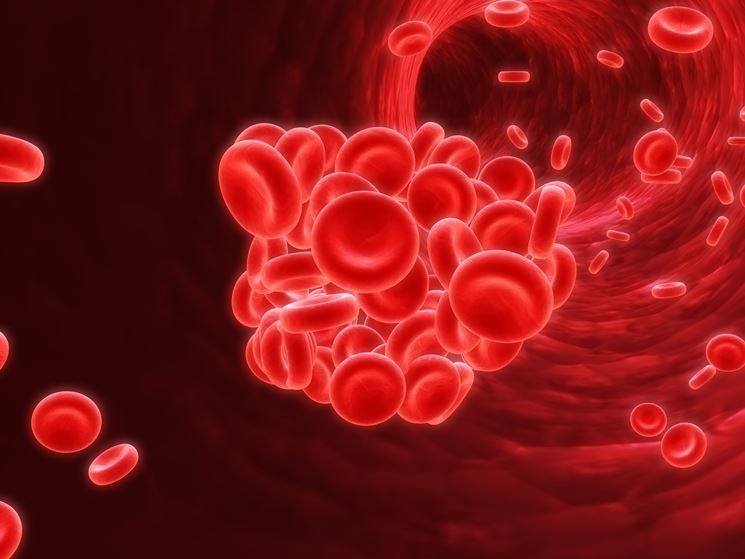

Esami del sangue

L' esame del sangue o esame ematico è probabilmente uno dei più diffusi e richiesti, perché attraverso il sangue si riescono a individuare con precisione le sostanze che circolano nel corpo e il loro ...

L' esame del sangue o esame ematico è probabilmente uno dei più diffusi e richiesti, perché attraverso il sangue si riescono a individuare con precisione le sostanze che circolano nel corpo e il loro ...

Segni e manifestazioni cliniche della policitemia vera

La policitemia vera nelle sue fasi iniziali è in genere del tutto asintomatica. Con il progredire della malattia cominciano a comparire i primi sintomi, spesso del tutto trascurati in quanto aspecifici e comuni ad altre patologie meno gravi. In genere i soggetti affetti riferiscono mal di testa, vertigini, sensibilità cutanea unita ad arrossamento della pelle soprattutto dopo un bagno caldo, difficoltà respiratorie e formicolio agli arti. Nei pazienti con la patologia in fase avanzata possono svilupparsi dei coaguli causati dalla maggiore densità del loro sangue (dovuta alla presenza di un maggior numero di cellule). Infine, in alcuni pazienti si può avere un ingrossamento della milza, visto che questa lavora molto più del normale per filtrare il sangue e liberarlo dalle cellule ormai vecchie.

La policitemia vera nelle sue fasi iniziali è in genere del tutto asintomatica. Con il progredire della malattia cominciano a comparire i primi sintomi, spesso del tutto trascurati in quanto aspecifici e comuni ad altre patologie meno gravi. In genere i soggetti affetti riferiscono mal di testa, vertigini, sensibilità cutanea unita ad arrossamento della pelle soprattutto dopo un bagno caldo, difficoltà respiratorie e formicolio agli arti. Nei pazienti con la patologia in fase avanzata possono svilupparsi dei coaguli causati dalla maggiore densità del loro sangue (dovuta alla presenza di un maggior numero di cellule). Infine, in alcuni pazienti si può avere un ingrossamento della milza, visto che questa lavora molto più del normale per filtrare il sangue e liberarlo dalle cellule ormai vecchie.

Diagnosi e terapia

L'iter diagnostico per la policitemia vera è semplice e si basa sull'analisi dei sintomi clinici, dell'emocromo e sulla ricerca di mutazioni a carico del gene JAK2. A causa dell'aspecificità dei sintomi la diagnosi viene spesso effettuata tardivamente o casualmente: sono molti i pazienti che scoprono di esserne affetti dopo aver effettuato un emocromo per altre ragioni mediche. Le terapie usate per il trattamento della policitemia vera consistono nel mantenere un'adeguata viscosità del sangue e tenere sotto controllo la proliferazione delle cellule. Vengono per questo somministrati farmaci come l'aspirina e l'interferone. In molti casi, alla terapia farmacologica vengono affiancate delle sedute di flebotomia che servono a ripulire il sangue per portare l'ematocrito verso valori normali.

L'iter diagnostico per la policitemia vera è semplice e si basa sull'analisi dei sintomi clinici, dell'emocromo e sulla ricerca di mutazioni a carico del gene JAK2. A causa dell'aspecificità dei sintomi la diagnosi viene spesso effettuata tardivamente o casualmente: sono molti i pazienti che scoprono di esserne affetti dopo aver effettuato un emocromo per altre ragioni mediche. Le terapie usate per il trattamento della policitemia vera consistono nel mantenere un'adeguata viscosità del sangue e tenere sotto controllo la proliferazione delle cellule. Vengono per questo somministrati farmaci come l'aspirina e l'interferone. In molti casi, alla terapia farmacologica vengono affiancate delle sedute di flebotomia che servono a ripulire il sangue per portare l'ematocrito verso valori normali.

COMMENTI SULL' ARTICOLO